|

|

|

|

||||||||||||

|

|

|

Aus der Nähe gesehen. Farbe bei Gille - I.G. Zet(Ausstellungseröffnung 30.08.1999, Sighard Gille, Stein und Fleisch. Gewandhaus Leipzig)

Während des Studiums blieben die Farben bei Gille noch versteckt, gezügelt von der Linie, eingefaßt, maßvoll. In den ersten Jahren danach ließen sie sich schon ab und an sehen, schienen auszubrechen, seinen Vorstellungen ungeahnten Raum zu geben, den Sehnsüchten wie Obsessionen. Rot schoß aus allen Zusammenhängen; waren es die Autofahrer oder Frau B. mit ihrer roten Limonade im hellen Grün-Gelb oder der Künstler Selbst mit Friseuse . Die Bildgegenstände veränderten sich unter der Farbe, Dunkelzonen und übermütige Helle konnten vereint werden, unelegant zupackend wie vorsichtig kosend, konnte die Leinwand freier bearbeitet werden, wenn auch immer noch stark von der Linie getragen und immer wieder beruhigt. Dennoch, Gille begann das Material Farbe damals zu begreifen, es ahnungsvoll zu schmecken und zu erproben.

Dann fiel dämpfend, ausgleichend, das Grau darüber. Der Künstler hatte seine ersten Sturmjahre hinter sich. Das inzwischen erlebte private Glück war wie ein tiefes Atemholen. Die Abbilder sollten eher Ikonen sein, Zeugnisse der Zugehörigkeit. Träume waren festzuhalten, sie verloren sich sonst zu schnell. Es gehörte ihm, was er malte, das sollte gesehen werden, ein Bekenntnis zu seinem Leben und dem, was ihn umgab. Licht prägte die Formen stärker und Naturalismen waren in der Nachbarschaft. In diese Zeit auch gehört, was heute schon Geschichte ist, das Deckengemälde in diesem Haus. Es faßt in gewisser Weise zusammen, was Gille bis dahin an künstlerischen Formzusammenhängen erarbeitet hatte, wovon vor allem die beiden oberen Deckenschrägen, Lied der Stadt und Lied vom Glück zeugen, und es weist auf das, was künstlerisch von ihm noch zu erwarten sein würde, und das kündet sich in den beiden unteren Deckenschrägen, dem Orchester und den von den Hexenfriesen gesäumten Mächten der Finsternis am stärksten an.

Den eigentlichen Wandel zu einer sich aus der Farbe heraus aufbauenden Malerei vollzieht er mit seinen gemalten Menschenpaaren. Sie stehen in engen Bildräumen, verhakt und verschränkt, einander bestimmend, im schutzgebenden privaten Umfeld. Mit diesen Bildern setzt sich langsam eine andere Bildsprache durch, die Formen werden spitzer, die Farben greller, die Perspektiven wechselnder. Noch immer letzte Zurückhaltung, vielleicht kann es besser werden in dem kleinen Land. Doch es wurde unruhiger, das besänftigende Grau in seinen Malereien bekam immer mehr Risse, durch die die Farben blitzten, hervortraten in aggressiver, unübersehbarer Eigenständigkeit. Das Auge (1987), eine kleine Landschaft, war wie die Quintessenz eines längst beschrittenen Weges. Nun war sie da, die Farbe, ausgebrochen und voller Kraft, frei sich in alle Richtungen zu entfalten. Vorerst noch im expressiven Gestus, da kamen dem Künstler die 80er Jahre entgegen, wurden die Bildgeschehen immer stärker der Farbe untergeordnet, begannen sie sich in die Farbe zu senken, um dann verwandelt wieder, aus ihr hervorwachsen zu können. Was am Beginn seines Werkes schon angelegt war, wurde nun ausgeweitet, auf neuer Stufe verdichtet. Verlieren wollte Gille dabei die Menschen, Landschaften und Gegenstände seiner Bilder nicht, eher wollte er sie sichtbarer machen, stärker ihren inneren Dimensionen nachgehen, darunterschauen, erfahren über die Farbe, was es eigentlich ist, das Leben.

Die Wende, der große Bruch, beschleunigte das bereits Begonnene, machte es unumkehrbar. Hinabsteigen ins Banale, Heraufsteigen in ungeahnte Höhen, begreifen, was immer gewesen war, in ihm, es endlich zulassen ohne Hemmungen, es fliegen lassen ohne Netz, den Absturz in Kauf nehmend. Was ist das Leben, aus welchem Stoff ist es gemacht, woher es kommt, wie lange es dauert. Und die Farbe tauchte auf in ihrer ganzen Allmacht, in ihrer sinnlichen Materialität, betörenden Eigenständigkeit, spröden Widerborstigkeit wie schmiegsamen Weichheit, in ihrer atmenden, sich in der Helle des Lichts offenbarenden Lebendigkeit.

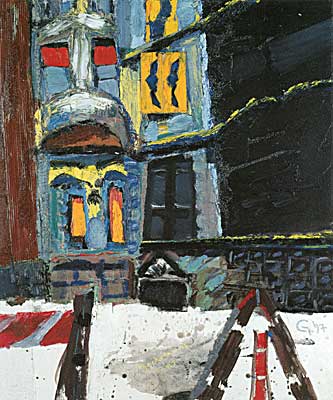

Gille malt nicht nur. Selbstverständlich zeichnet er, macht Grafik, baut auch Objekte, lebensgroße Figuren, und er fotografiert. Sein Lochkamera-Fotobuch White New York liegt druckfrisch vor. Fünf der Originalfotos hängen in der Ausstellung. Ein Loch statt der Linse dehnt die Zeit, läßt die sich bewegenden Menschen verschwinden, nur die Steine der Stadt bleiben zurück. Die Hektik New Yorks, noch immer Symbol der Neuen Welt, durch den Schnee sowieso schon gedämpft, zieht sich, gesehen durch diese Camera, hinter Fassaden und Häuserschluchten zurück. Auch das ist eine der Möglichkeiten Gilles, das Dahinter zu suchen, länger hinzusehen, sich auseinanderzusetzen, bis sich die eigenen Bilder einstellen. Und jedesmal, wenn Gille längere Zeit in der Dunkelkammer gearbeitet hat, oder auch wenn er Figuren gebaut hat, zieht es ihn anschließend um so heftiger, aufgeladen mit neuen Vorstellungen, zur Malerei, zur Farbe zurück. Und so entstanden, ausgehend von den Lochkamerafotos, seine New-Yorker Schneebilder. Bis auf zwei, sind sie alle in dieser Ausstellung zu sehen. Es sind Malereien poesievoller Spröde, faszinierend schwingender Leere, gemalt aus ungewöhnlicher Perspektive. Auf die Malflächen sind Pappen und Verpackungsreste, Metallteile und Fotofetzen geschraubt und geklebt. Aneinander gebunden und zur Einheit gezwungen durch die Farbe, die Stein wird oder verfremdend Sichten abschneidet, den Blick anhalten läßt. Zugleich setzt das hineincollagierte Material der Farbe Schranken, verlangsamt den Malprozeß, versachlicht ihn quasi. Die Emotionalität der Stadt war anders für Gille nicht zu haben.

Zum Beispiel das Beckmann-House, Haus des verehrten Malers, Gille hat es in New York suchen müssen, kein Schild , nichts sprach dort mehr von seinem einstigen großen Bewohner. Auf Gilles Bild scheint das Haus von Innen heraus zu glühen, als blickten zwei Gespenstergesichter aus der Fläche, als sei hinter der Fassade ein lichter farbener Raum. Doch da ist nichts. Auf beinah rüplig direkte Weise glüht etwas nach, ein unbekannter Schmerz, die gesetzte Collage schreit orangen auf. Nichts ist das, was es auf den ersten Blick scheint, nichts bleibt wie es war, und auch das Bild läuft längst auf einer anderen Schiene, als der des optisch Geschauten, es läuft in einer anderen Geschichte, der der Malerei: Alles nur Leinwand, Farben, Pappen, Kleister, durchschaubar, seht es genau an. Und dennoch, genau in dieser Geschichte und nur in dieser, kann Gille Beckmann begegnen. Nicht in New York ist er ihm begegnet, wenn er dort auch sein Haus gesehen hat, nein, wirklich ist er ihm auf der Fläche in seinem Atelier begegnet, in der Auseinandersetzung mit der Farbe, in der Ironie, mit der er die gesehene Erinnerung aufbricht, mit ihr spielt, sie kippen läßt bis in die aufgeklebten Kartonageteile hinein. Von dort kommt auch die Trauer, fast kautzig schaut sie aus dem Bild, und sagt zugleich, daß es weiter um Malerei geht, um das Bild, Gille steht dafür, er wird es nicht aufgeben.

Zu den New-York-Bildern gehören wie spiegelverkehrt die Bilder des Fleisches, der Körper, der Leiblichkeit. Beide einander verbunden durch die Mächtigkeit der Farbe, die Bild wird, Facette von der heutigen Welt. Wurde der Farbauftrag bei den Stadtbildern durch die hineinmontierten Collageteile immer wieder gebremst, läßt ihm der Künstler auf den Bildern des Leibes freien Lauf, malt er quasi ungebremst. Auf ihnen schichtet sich die Farbe, bäumt sich auf, zersplittert, um zur Form zu werden. Kein Licht mehr das moduliert, kein Schatten, der Grenzen setzt, nur Farben gegeneinandergesetzt, mit breitem Pinsel oder Malhippe aufgetragen, zu Volumen wachsend, werden die Schichtungen auch wieder aufgerissen, oder der Malgrund bleibt als Kontrast stehen. Frauenkörper wachsen aus dem Farbmaterial, dehnen die Flächen, treten hervor in voluminöser Körperlichkeit, leibhaftig, Leib. Karminrotes Fleisch, gebrochen ins Weiß, die Formen enthüllend, aufblühend. Die Bilder Mathilde und Carol, welche Differenzierungen, welche sinnlichen Versprechen, getrieben von der Angst des Vergehens. Junges Fleisch, aufgepeitscht und besänftigt, neidvoll und voller Bewunderung. Wissend, was es selbst unmöglich schon wissen kann, vergänglich zu sein. Depression und auffahrende Lust in einem. Fleisch mit Wölbungen und Schrunden, in kühl schlagendem Gelb, dunkel auffahrenden Rottönen, vorsichtig leise oder ungestüm derb aufgetragen, zartestes Rosa in allen Schattierungen, hellstes Weiß, schillerndstes Violett, festestes Blau. Erfahrbar die sinnlichen Begehren, Brüste und Schenkel, Taille, Schnürungen. Der Leib tritt aus dem Grund des Bildes, lagernd und kriechend, aufrecht sitzend oder zügellosem Spiel ergeben. Alles das festgehalten in jeweils einem schwingenden Gesamtton, der das Zügellose wieder auffängt, es bindet, zum Bild macht . Und zugleich das Fleisch entgleiten sehen, vergehen in der reinen Farbe, die singend tönt, kraftvoll schwingt, eine Welt für sich, mit Gegensätzen von warm und kalt, hell und dunkel, pastos und flächig. Als müßte und könnte sich dieses Fleisch über alle im Leben sich auftuenden Abgründe spannen und lagern, sich dort festsetzen, darüber hinwegkriechen, sie auszuhalten.

All die Schluchten und Verzahnungen, die in den New-York-Bildern, den dortigen Materialballungen zur Ruhe kommen, leuchten im Fleisch der Körper schmerzhaft auf, wie aufgehendes Land, voll Hoffnung, bei allem Wissen um die Vergänglichkeit.

Ich weiß, daß das nicht jedermanns Sache ist, nicht jeder kann das so ungeschminkt aushalten, die zum Ausdruck kommende Anspannung des Daseins ertragen, dazu immer auch lustvoll, spielerisch, nicht allerdings gepaart mit jener sexuellen Kälte und Entblößungssucht, die in allen Medien breitgetreten wird, gekürt zum geheimnislosen Hochleistungssport. In Gilles Werk sind Kraft und tiefe Zweifel eng beieinander, Hellsichtigkeit und Lebensgier eng verschränkt. Und es ist auch Kampf, was auf der Leinwand geschieht, Auseinandersetzung, auch eine mit der Malerei, ihrem heutigen Vermögen, und es ist heutige Haut, abgeschminkt und aufgerissen, ist Freude und Qual, Ironie und Balanceakt hin zum Obszönen, ist Sinnlichkeit und Kraft. Und das Älterwerden steckt mit drin, der langsam herankriechende wirkliche Abschied, wie das Aufbegehren dagegen. Ästhetische Glätte und Sentimentalität sind seine Sache nicht. I.G. Zet |

|

| zurück >> | |

STARTSEITE '' MALEREI '' ZEICHNUNG '' GRAFIK '' PLASTIK & OBJEKTE '' AUSSTELLUNGEN ''BÜCHER & PROJEKTE '' BIOGRAFIE '' KONTAKT '' IMPRESSUM MUNDKÖPFE '' PETS & ANIMALS '' NEW YORK '' WHITE NEW YORK '' AUSWILDERN '' GEWANDHAUS '' BIG SUR '' CERVANTES '' PINHOLECAMERA '' PFLANZEN UND KÖPFE '' SKIZZENBUCH 2009/2010 2005 © artusMEDIA |

|